C’era una volta, tanto tempo fa, un piccolo paese chiamato Svoglia. La vita in Svoglia scorreva mediamente felice se non fosse che gli abitanti, detti Svogliati, preferissero sistematicamente delegare, a chiunque si desse sufficiente pena di volerlo fare, la gestione del paese. Gli Svogliati, in sostanza, avevano come indole nazionale la convinzione che la comprensione del mondo fosse troppo faticosa, inessenziale e da evitare accuratamente.

C’era una volta, tanto tempo fa, un piccolo paese chiamato Svoglia. La vita in Svoglia scorreva mediamente felice se non fosse che gli abitanti, detti Svogliati, preferissero sistematicamente delegare, a chiunque si desse sufficiente pena di volerlo fare, la gestione del paese. Gli Svogliati, in sostanza, avevano come indole nazionale la convinzione che la comprensione del mondo fosse troppo faticosa, inessenziale e da evitare accuratamente.

Il paese, poco meno di un secolo prima, era uscito sconfitto da una brutta guerra (pur continuando a raccontarsi di averla vinta). Subito dopo la guerra aveva accettato denaro (ed una pesantissima ingerenza politica, militare e culturale) dal paese emerso vincitore del conflitto. L’opinione degli Svogliati era che la cosa più saggia da fare fosse seguire le orme dei vincitori, mutuare i loro usi e costumi e bollare come vecchia ed ammuffita tutta la propria tradizione popolare.

Seguirono anni molto felici segnati da una massiccia industrializzazione, dalla realizzazione di abitazioni più vivibili, dall’aumento del tenore di vita e da un forte incremento demografico. Tutto quello che appariva come “nuovo” veniva acriticamente esaltato, senza alcuna reale riflessione sulle conseguenze nel lungo periodo. Il propellente primo di tutto questo fervore erano le fonti energetiche fossili (petrolio), il cui sfruttamento, a tassi sempre crescenti, garantiva la possibilità di trasformare materie prime in manufatti da rivendere sui mercati interni ed esteri. Uno dei prodotti trainanti dell’industria manifatturiera di Svoglia furono le automobili, che gli Svogliati apprezzavano molto in tutte le loro funzioni: l’esibizione di aggressività e di status economico, l’eliminazione della fatica fisica e la possibilità di utilizzarle occasionalmente come alcove (che, in una cultura fortemente controllata dal clero, offriva una importante valvola di sfogo).

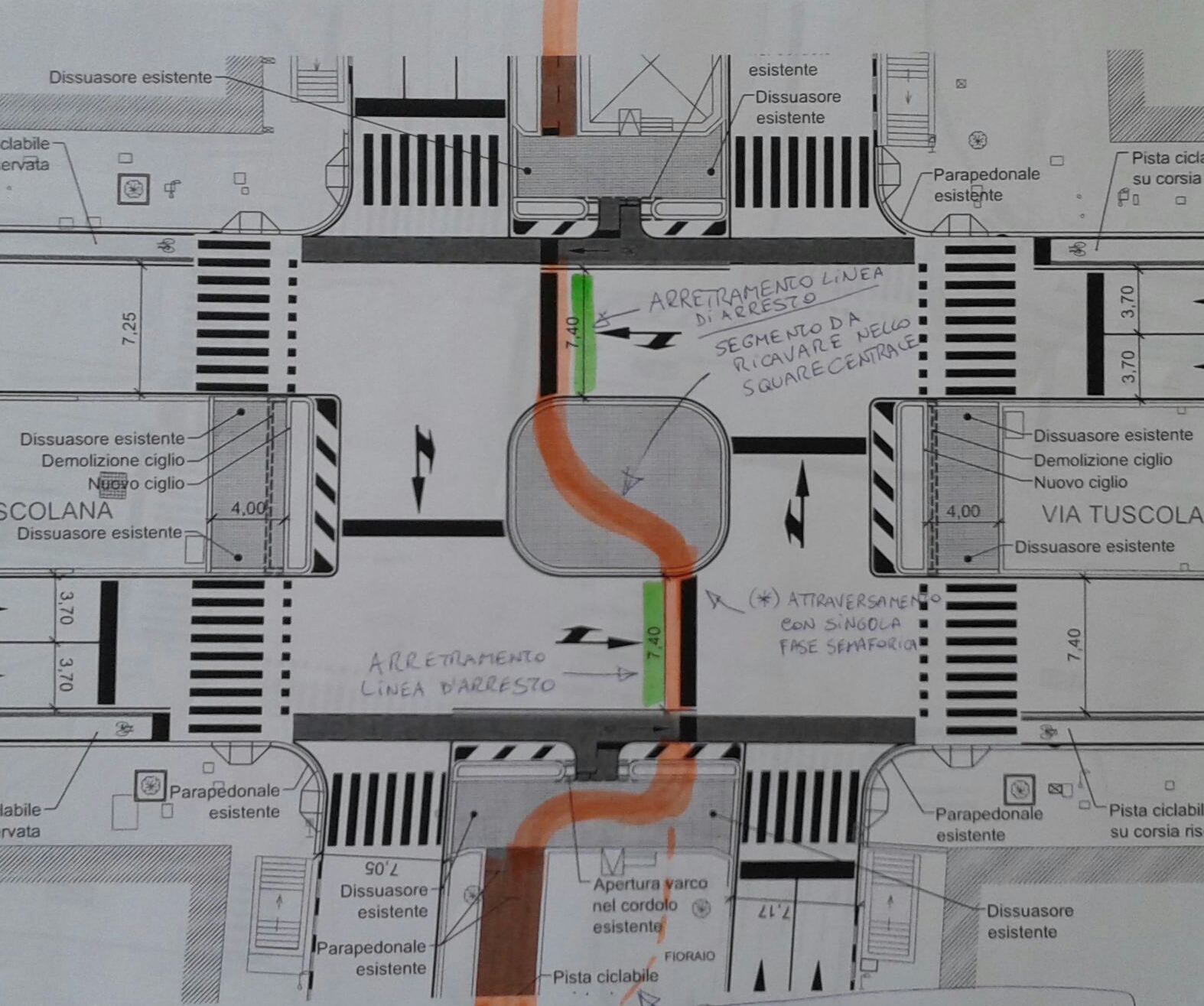

L’entusiasmo per il nuovo “oggetto dei desideri” entrò in sinergia con l’atavica abitudine degli Svogliati di non ragionare sulle conseguenze a lungo termine delle proprie scelte. Il risultato fu che la crescita dell’intero paese si modellò sul nuovo mezzo di trasporto. La rete stradale fu potenziata in modo da garantire a tutti la possibilità di muovere le proprie autovetture avanti e indietro. Interi quartieri e piccole città furono realizzati come strutture alveari prive di servizi essenziali, accessibili unicamente per mezzo di automobili. Il commercio si focalizzò in poche enormi strutture lontane dagli abitati dette “centri commerciali”. Il trasporto pubblico, soprattutto su ferro, fu abbandonato ad un lento declino.

L’adesione acritica nei confronti della nuova modalità di trasporto fu tale da produrre la convinzione diffusa che l’automobile fosse ormai “indispensabile”, ignorando l’evidenza che per millenni se ne era fatto benissimo a meno. Gli Svogliati subirono passivamente (quando non vi aderirono attivamente) la propaganda del comparto industriale legato alla produzione di automobili, alla raffinazione dei carburanti, ai servizi ad essa collegati, diventando succubi di un nuovo modello di auto-sfruttamento.

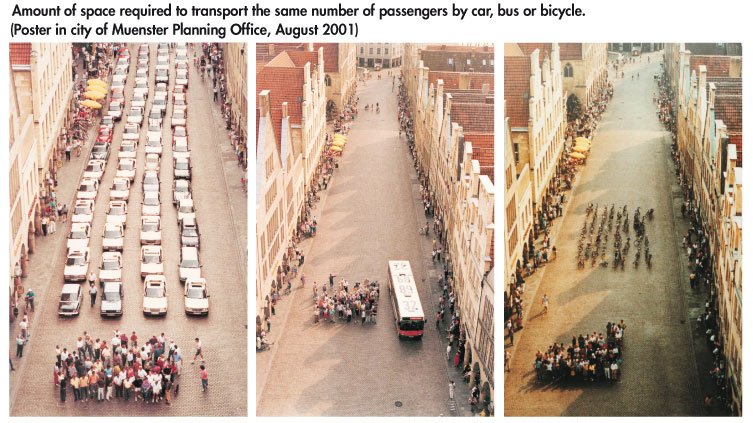

Ciò che gli Svogliati si rifiutavano attivamente di vedere era quanta parte del loro lavoro e delle loro fatiche contribuiva unicamente ad alimentare un meccanismo per cui alcuni quintali di ferraglia venivano quotidianamente spostati avanti e indietro solo per movimentare passeggeri del peso di poche decine di chilogrammi, in questo producendo malattie da sedentarietà, da inquinamento, da stress, congestione dei centri urbani, declino della vivibilità e distruzione su larga scala di risorse non rinnovabili.

Mentre altri paesi iniziavano la conversione a modelli di trasporto più sostenibili, gli Svogliati si incaponirono nell’errore. In parte ciò fu dovuto alla protervia con la quale le generazioni più anziane restarono abbarbicate alle proprie convinzioni e, parallelamente, alle leve del potere. A distanza di decenni, la gran parte delle cariche politiche, economiche e burocratiche del paese restava in mano a persone cresciute negli anni del “grande sviluppo” che, nei decenni successivi, avevano fattivamente ostacolato, ‘con ogni mezzo necessario’, il ricambio generazionale (o al limite promuovendo giovani portatori dei loro stessi valori). Il mantenimento delle leve del potere nelle mani di persone fisicamente debilitate dall’età contribuì alla fossilizzazione del modello di trasporto basato sull’auto privata, laddove in altri paesi erano state proprio le nuove generazioni, fisicamente ancora prestanti, a spostare la barra del timone in direzione di forme di mobilità attiva.

Gli Svogliati operavano, collettivamente, la sistematica negazione di ogni possibile alternativa alla propria condizione (un meccanismo ben noto alla psicoanalisi), proprio per alleviare la sofferenza derivante dal vivere in città soffocanti e disfunzionali. Come si può immaginare non andò a finir bene: man mano che le risorse energetiche non rinnovabili progredivano ad esaurirsi, l’intero modello economico su esse basato affrontò una inevitabile crisi. L’aumentare dei costi di estrazione e del declino dell’energia netta disponibile[1] provocò un picco dei prezzi del carburante, che non potè essere assorbito dalla capacità di spesa della popolazione.

Per un breve lasso di tempo diventò evidente quanto la diffusione dell’uso dell’auto privata dipendesse strettamente dai costi ad essa connessi, e quanto tale modello fosse incompatibile con un ulteriore aumento di tali costi. Una parte del comparto petrolifero scelse allora una strategia di abbattimento del prezzo al barile, per evitare di mandare in crisi l’intera organizzazione trasportistica mondiale (al prezzo non proprio trascurabile del collasso economico di alcuni paesi produttori, i cui costi di estrazione finirono con l’essere superiori ai prezzi di mercato). Ma il palliativo fu solo temporaneo, l’economia mondiale entrò in un lungo periodo di stasi. Dopo pochi anni il problema, inevitabilmente, si ripresentò.

Per gli abitanti di Svoglia questo rappresentò un brutto risveglio. I loro stili di vita, le loro abitudini, le loro intere città risultarono dipendenti da una modalità di trasporto dai costi non più affrontabili, sia in termini di carburanti, sia di costi di fabbricazione. Improvvisamente diventò evidente come l’intero sistema industriale dipendesse a doppio filo dalla trasformazione di grandi quantità di energia, disponibile fino a quel momento in forme quasi gratuite, in materie prime e manufatti. Venuta a diminuire la disponibilità energetica tutto iniziò a declinare.

Soprattutto iniziò a declinare la produzione di cibo, per decenni supportata da forme esasperate di sfruttamento dei terreni e dall’uso di fertilizzanti e pesticidi di origine industriale. Dovendo scegliere tra il morire di fame e l’abbandono della mobilità motorizzata, fu ben presto evidente l’inessenzialità della seconda. Con l’abbandono delle automobili anche la manutenzione di una rete stradale di fatto ipertrofica perse velocemente la propria utilità. Le città si ricompattarono, e molti dei quartieri extraurbani finirono abbandonati e demoliti, con grande rimpianto per i terreni fertili ormai irrimediabilmente perduti.

La nostra storia immaginaria di un paese inventato ha quindi un finale brutale, che racconta di un brusco risveglio. Gli Svogliati potranno ancora cavarsela, ma la loro attitudine collettiva ad ignorare le conseguenze delle proprie scelte ci fa temere per il peggio. Resta, a noi lettori, la consolazione di vivere in una realtà molto diversa. O forse no.

[1] In sostanza la sostenibilità di un modello di trasporto pesantemente energivoro come l’attuale dipende in senso stretto non tanto dalla disponibilità di risorse, quanto dalla quantità di energia netta disponibile. L’energia netta (EROEI) è data dal rapporto tra energia consumata nella produzione ed energia ricavata. Se questo rapporto è elevato (100:1 per il petrolio agli albori), il modello economico/sociale si organizza su consumi elevati e grande produzione di manufatti. Più il tempo passa, più le riserve maggiormente redditizie vengono sfruttate, lasciando solo quelle ad EROEI più basso. Ciò non comporta un immediato declino dello slancio produttivo, poiché il calo dell’energia netta è compensato in parte dall’infrastrutturazione precedentemente realizzata, in parte dall’innovazione tecnologica, in parte dalla messa a sistema di quantità crescenti di giacimenti a media resa. Ma sul lungo periodo il declino generalizzato dell’energia netta disponibile comporta inevitabilmente l’abbandono delle forme d’uso più esageratamente energivore in favore di quelle meno esose e più immediatamente utili, come la produzione di cibo.